Guillermo Flórez, gerente general de PetroTal Perú, afirma que el futuro del sector hidrocarburos peruano depende de que el distrito de Puinahua, donde operan el campo Bretaña Norte, tenga progreso y desarrollo, para luego replicar su modelo en otros lugares.

Según datos de Arpel, en Latinoamérica y El Caribe se han descubierto el 40% de los recursos hidrocarburíferos encontrados globalmente desde 2020. Una de esas historias de éxito en el Perú la representa PetroTal, empresa liderada y operada por peruanos, que extrae crudo en ese laberinto verde que es la Amazonía. Ningún otro sector industrial se aventuraría tan adentro de un país, salvo el petrolero. Con su llegada a Puinahua, una necesitada localidad de la provincia de Requena, región Loreto, PetroTal, cuya casa matriz cotiza sus papeles en las bolsas de valores de Toronto y Londres y Nueva York, ha demostrado no solo que es posible consolidar una empresa rentable en las entrañas de la selva peruana, sino también que las inversiones allí son esperadas y, con los acuerdos correctos, protegidas por la población local. Tras la firma de una innovadora adenda, PetroTal creó un fondo social —Fondo 2.5— que, en síntesis, garantiza ingresos continuos para Puinahua siempre y cuando la operación no sea interrumpida: a más producción, y con un mejor valor del precio internacional del crudo, mayores ingresos para la localidad, que podrá disponer de ellos para la ejecución de urgentes proyectos en el área. Pero PetroTal también destaca por ser hoy la empresa petrolera que más barriles produce en el Perú. Ahora bien, por encima de ello, y como confiesa Guillermo Flórez, gerente general de PetroTal Perú, destaca la posibilidad de crecer exponencialmente: el Lote 95, con la inyección correcta de efectivo, podría poner al país de regreso en la senda que nunca debió abandonar: la de afianzarse como una potencia regional de los hidrocarburos. Convertirse en una modesta potencia, como lo es hoy Colombia, como lo sigue siendo Ecuador, no es solo una necesidad energética, sino hasta una urgencia social. El país debe aprovechar todos sus recursos, como lo han hecho antes otros, como lo hacen muchos hoy y como lo harán tantos otros mañana. El PBI per cápita de Latinoamérica y el Caribe es un octavo el de los Estados Unidos, un quinto el de la Unión Europea y sigue siendo inferior al promedio mundial. Una tercera parte de nuestros habitantes vive en pobreza estructural, uno de cada seis en pobreza energética y uno de cada ocho en la indigencia, y con una gran incidencia de empleo informal.

El precio del petróleo Brent ronda los US$ 90 el barril y el WTI también. ¿A qué se debe que estos precios hoy en día están en un rango muy atractivo para las empresas de hidrocarburos?

El petróleo es un commodity y ha estado oscilando últimamente en alrededor de los US$ 80. Ahora ha habido una escalada a partir de las tensiones que han incrementado en el Medio Oriente. En el caso de PetroTal, el presupuesto lo hicimos con un Brent a US$ 77.

¿El presupuesto de S/ 400 millones para este año?

Es un presupuesto de US$135 millones, más o menos S/500 millones de soles, y lo hicimos con un precio de US$ 77. Ahora el barril de petróleo ha estado cotizando, en promedio, arriba de los US$ 85 y actualmente cerca de los US$ 90. Y pareciera que se va a quedar en esos niveles por un buen tiempo con lo cual el retorno esperado de nuestras inversiones sería más alto.

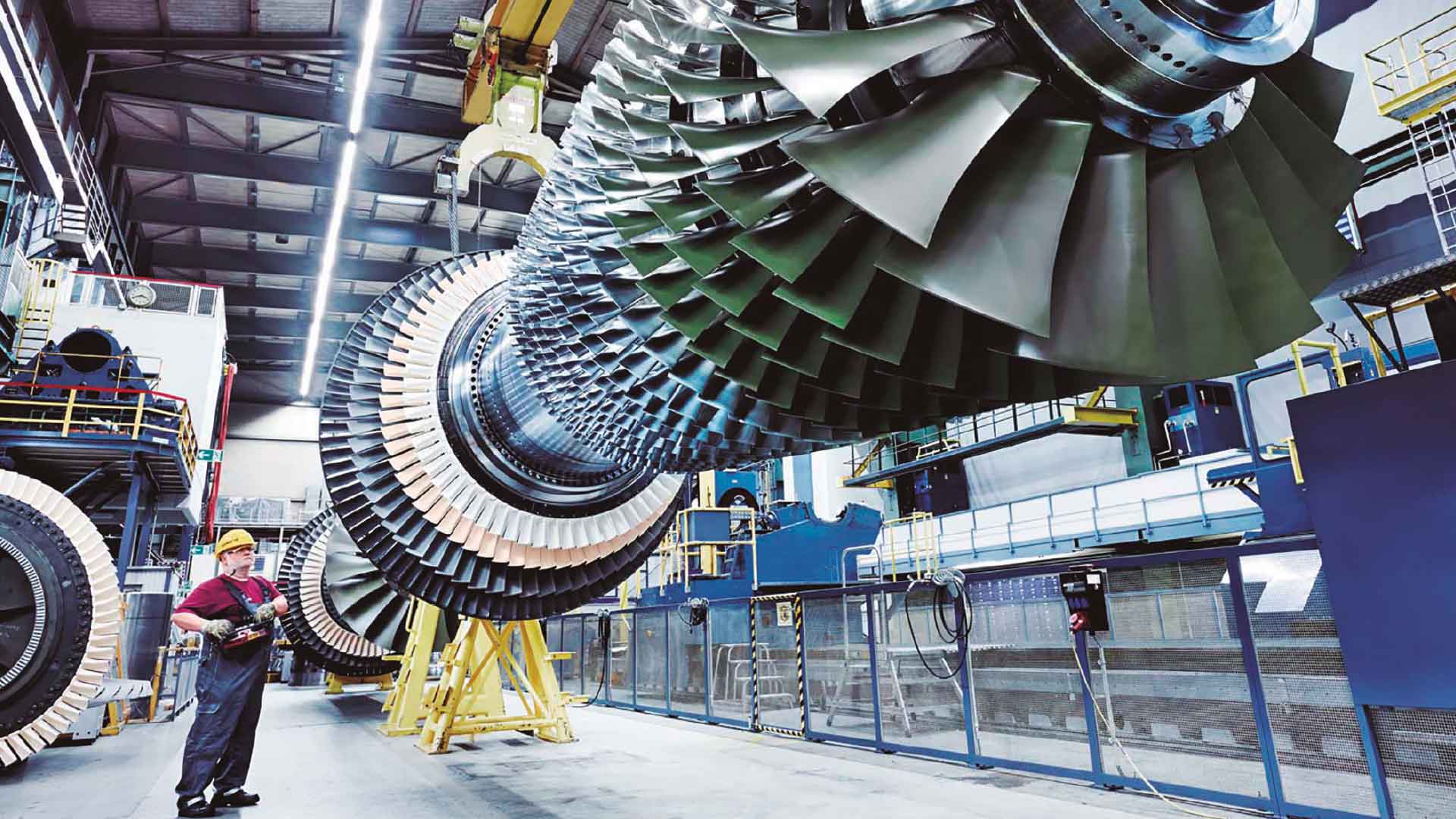

Más o menos, en 2017, ustedes iniciaron con una media de 1,000 barriles por día. Luego, en 2022, superaron el promedio de 12,000 barriles diarios. El año pasado cerraron en 14,000, 15,000 barriles por día. ¿Cuál es la meta para este año?

En el 2017 la empresa fue fundada y en diciembre de ese año se concretó la adquisición del Lote 95 a Gran Tierra. El primer proyecto que tenía la compañía fue poner en prueba de producción un pozo que había sido perforado por el anterior operador y lo hicimos en tiempo récord. Cuando el mercado esperaba que fuera en 10 meses, lo hicimos en 5. Y ahí fue que empezamos a producir cerca de los 1,000 barriles que mencionas. Se trataba del pozo 1XD perforado por Gran Tierra. Luego empezamos, en febrero de 2019, la campaña de perforación y terminamos con 13,000 barriles por día ese año. Posteriormente vino la pandemia y nos dio un golpe. En el 2022, en el anual, producimos alrededor de 12,000 barriles por día, y el año pasado promediamos 14,200 barriles por día. La meta para este año es 17,000 barriles por día en promedio.

PetroTal es una empresa que está en bolsa, que tiene un valor cercano a los US$ 550 millones, y para el 2030 queremos llegar a valer US$ 2,000 millones. Nuestro crecimiento no está limitado al Perú. Estamos estudiando oportunidades en Ecuador y en Colombia.

Pero ustedes además tuvieron picos de 22,000 barriles por día en el 2023.

Hemos alcanzado el año pasado, por casi 60 días, una producción encima de los 20,000 barriles por día. Ahora llevamos cerca de 30 días produciendo arriba de ese nivel. En el primer trimestre hemos promediado 18,500 barriles. Ahora estamos produciendo con normalidad, actualmente promediamos entre 19,000 y 20,000 barriles diarios.

Déjeme recordarle unas palabras suyas. En el 2023, a mediados de 2023, usted dijo en una conferencia Perú Energía que el Lote 95 tiene el potencial para producir 100,00 barriles de petróleo por día. ¿Los datos lo respaldan actualmente? ¿Sigue manteniendo esa perspectiva?

El potencial está ahí. Nosotros actualmente operamos solo en el campo Bretaña Norte. El lote tiene una longitud cercana a los 120 kilómetros, nosotros estamos operando solo en un área pequeña del lote. Cuando el Lote 8 ha producido anteriormente cerca de 80,000 barriles diarios y el Lote 192, antes Lote 1B, ha producido más de 120,000 barriles por día, lo han hecho desde varios campos. El Lote 192 ha tenido en producción 16 campos. Nosotros, con el gran y muy experimentado grupo técnico que tenemos, proyectamos que en el Lote 95 podríamos encontrar tres o cuatro campos Bretaña más. Por tanto, podríamos llegar a producir esos 100,000 barriles por día.

Eso depende de la exploración. De sísmica 2D, que usted anunció que querían hacer, ¿han podido lograrlo? ¿Han podido obtener los permisos? ¿O es que el sector de hidrocarburos sufre de lo mismo que sufren prácticamente todos los sectores: interminable burocracia?

Estamos con dificultades principalmente en la gestión de los permisos. Pero los planes existen. Actualmente estamos gestionando el EIA para hacer la sísmica 2D, por ello reiteraba que en otros países para hacer sísmica 2D basta una declaración de impacto ambiental. En nuestro caso tenemos que gestionar el EIA y eso está encaminado.

PetroTal apoyó la formalización de la empresa Pacaya, dedicada a la comercialización sostenible de huevos de taricaya.

Pongámonos en el mejor escenario posible. Digamos que ustedes consiguieron los permisos, etcétera. ¿Cuánto dinero, más o menos, tendrían que invertir en PetroTal, no sé si han hecho el cálculo, para llegar a esos 100.000 barriles por día?

Es una pregunta muy interesante. En el país siempre se habla de los proyectos mineros de US$ 4,000 o US$ 5,000 millones, es decir, grandes inversiones. No obstante, en el campo Bretaña llevamos a la fecha invertidos cerca de US$ 550 millones. Las reservas crecieron el año pasado, las probadas crecieron 6% a 48 millones de barriles. Las probadas más probables, 4% hasta 100 millones de barriles. En las probadas, probables y posibles, tenemos un total de 200 millones de barriles. Actualmente producimos en 18 pozos, y nos quedan todavía varios pozos por perforar, estamos a mitad de camino pues planeamos hacer 36 pozos. Nosotros estimamos que vamos a tener que invertir otros US$ 500 millones. Por tanto, solo en desarrollar el campo Bretaña Norte vamos a invertir US$ 1,000 millones más o menos. Como decía, si descubrimos 3 o 4 Bretañas más, estamos hablando de inversiones que pueden llegar a los US$ 4,000 millones en una región como Loreto, que tiene unos indicadores económicos con gran oportunidad de mejora. No podemos negar que el mundo está transitando justamente hacia el cambio de matriz energética por eso hay que recordar que el petróleo en el subsuelo no tiene valor, hay que aprovecharlo ahora porque en unos años quizá ya no valga nada.

Permítanme recordarle otra de sus declaraciones del año pasado. Cito: “En el Lote 95 tenemos identificados 6 zonas en las que podríamos encontrar hidrocarburos”. ¿Cuáles son esas zonas?

En el caso de la exploración se llaman prospectos o leads, en nuestro caso tenemos cerca de 6 zonas. Considero que es mejor hacer el estudio sísmico para luego identificar claramente dónde está el potencial, pero hay cerca de 6 áreas en las que podríamos encontrar más recursos, unos 3 o 4 campos Bretaña, lo que sería un éxito.

Usted dijo que están produciendo de 18 pozos actualmente, ¿quiere decir que el pozo 18H ya está en producción? Tenía entendido que iba a empezar a producir en mayo.

Tenemos un equipo técnico que es muy experimentado, son geólogos, ingenieros de petróleo que han estado trabajando en la cuenca Marañón por años. Cuando entramos como PetroTal, ellos vieron que se tenía que reubicar el pozo inyector de agua que había perforado Gran Tierra. Ese pozo inyector de agua era el 1WD y lo convertimos en un pozo productor. Fue una gran inversión porque el costo fue cercano a los US$ 2 millones dado que ya estaba perforado. Por consiguiente, tenemos 17 pozos, digamos, con nomenclatura directa de petróleo y hay un 1WD que se convirtió a productor y, por tanto, estamos actualmente perforando el 18H que será nuestro pozo productor número 19, esperamos ponerlo en producción a inicio de mayo.

Las regalías altas no significan necesariamente un mayor ingreso para el Estado. Lo que se tiene que buscar aquí es inversiones. Ponía este ejemplo en alguna conferencia: una regalía de 20% en un campo petrolero que produce cero equivale a cero ganancias.

El crudo de PetroTal tiene un 19° de API, es dulce, pues tiene menos de 0.5% de azufre y casi no tiene metales pesados. Este petróleo, ¿no es útil para la refinería de Talara?

Sí, actualmente ese petróleo es muy valorado, muy pedido en el mundo justamente por el bajo porcentaje de azufre y la casi no presencia de metales pesados. Es un crudo semipesado, y su demanda proviene del sector marino. Es lo que le ha dado bastante valor y apreciación al crudo del campo Bretaña. La Refinería de Talara ya está produciendo actualmente, se diseñó para procesar crudos de este tipo, de esta naturaleza, semipesados, y debería ser un mercado para nosotros, un mercado adicional.

¿El sector hidrocarburo le ha perdido la fe al Oleoducto Norperuano?

No, no le hemos perdido la fe. La fe no la podemos perder. Cuando queremos y hablamos de transformar el país, de poner en valor sus recursos naturales, no podemos perder la fe, no podemos bajar los brazos, estamos en esta gran lucha por hacer crecer la producción de petróleo en el país de una manera responsable y sostenible.

Por eso se saca su producción hacia Brasil.

Exacto, después de la pandemia donde se tuvo que parar el transporte por el oleoducto, tuvimos como objetivo nuestra supervivencia, ahí fue que empezamos a exportar crudo vía el Atlántico. Loreto debe recibir regalías, estas se pagan y generan canon. Nosotros queremos utilizar el Oleoducto Norperuano, estamos convencidos de que es la forma sostenible de trasladar la producción y si queremos llegar a los 70,000 barriles por día o 100,000 barriles por día, vamos a tener que usarlo.

¿Ustedes tienen un plan para trasladar crudo por el oleoducto de Ecuador?

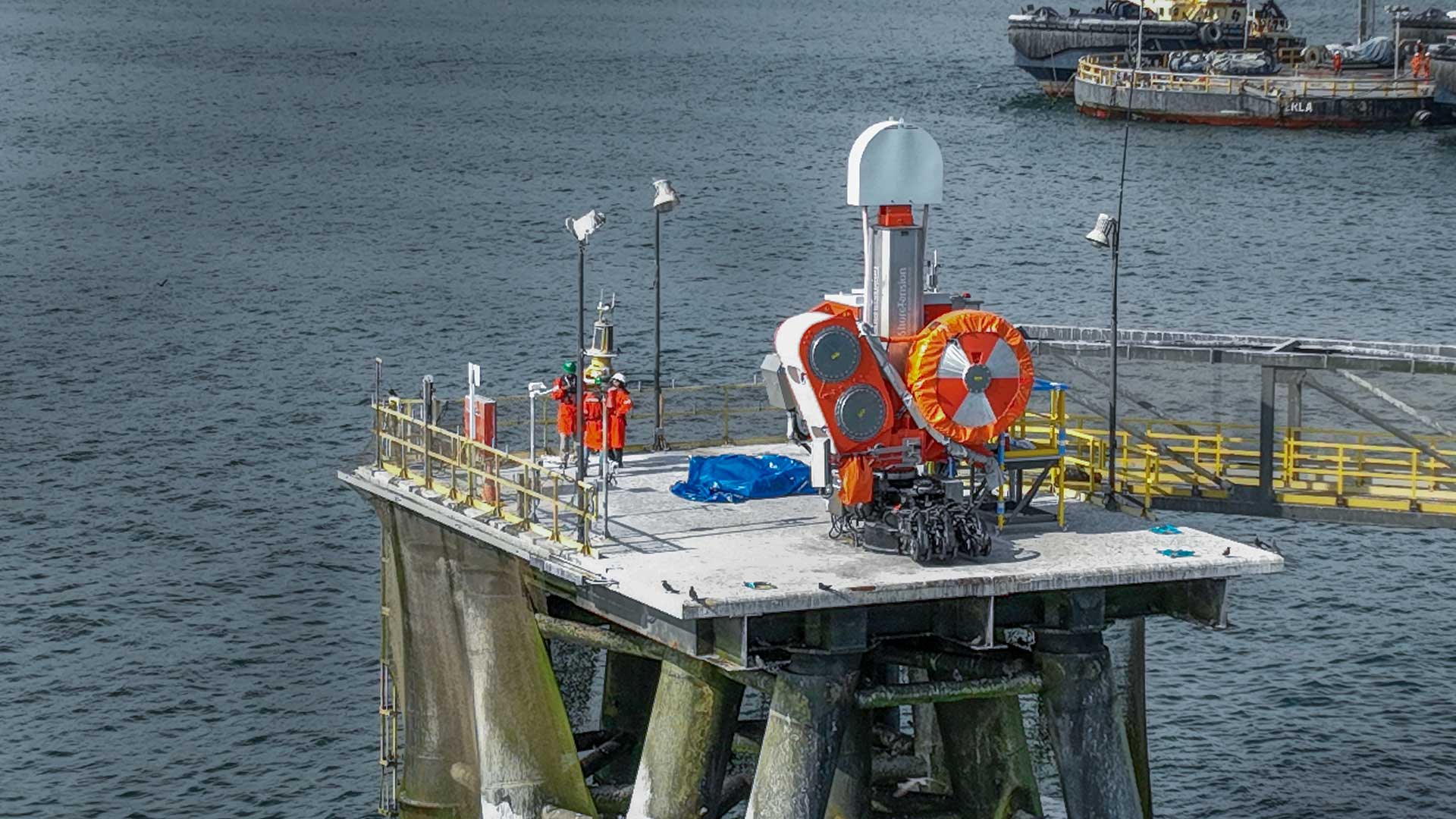

Estamos diversificando el riesgo comercial por diferentes rutas. Tenemos encaminados un proyecto, un primer piloto de 100,000 barriles en total para exportar utilizando el OCP – Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador.

Las Puinahuinas es un emprendimiento que recibe el acompañamiento de la empresa, a través del proyecto SATI, para optimizar su producción de harina de plátano.

Pues bien, faltaban algunas autorizaciones, tengo entendido. ¿Ya las consiguieron todas?

Acabamos de firmar un convenio con Petroecuador que opera el bloque 16 y vamos a usar sus facilidades para el transporte.

¿Qué ha sucedido con el otro plan que tenían de enviar el petróleo a Yurimaguas, y transportar el combustible por camiones hasta el terminal marítimo de Bayóvar? ¿Sigue vigente el plan?

Sí, lo estamos avanzando. Ya se nos dio el permiso técnico y ya estamos en negociaciones comerciales con Petroperú, para mitad de año debería ya llevarse a cabo.

¿Ustedes están en la selva? Los costos logísticos deben ser inmensos para ustedes.

Los costos logísticos son parte fundamental de la operación, pero cuando lo haces de manera planificada y con visión a largo plazo, firmando contratos que sean win-win, puedes mantener los costos a un nivel razonable.

Ustedes ya dejaron de inyectar diluyente. Lo que quiere decir que han reducido sus costos.

Sí, pero primero hablemos de logística de materiales, de personas y de crudos. Nosotros actualmente vendemos casi el 90% de nuestra producción en condiciones FOB. Eso quiere decir que quien asume los costos de llevarse el petróleo es el cliente, y nuestro crudo, como mencionaba, es muy valorado para producir combustible marino. Entonces no se requiere diluyente, no hay valor en este mercado para el diluyente en nuestro crudo. Primero cargamos un par de barcazas sin diluyente, probamos su transporte con el cliente y se hizo satisfactoriamente. Lo hicimos hace dos años aproximadamente y verificamos que no hubo problemas en el bombeo del producto. A partir de ese momento comenzamos a enviar sin diluyente toda la producción de exportación.